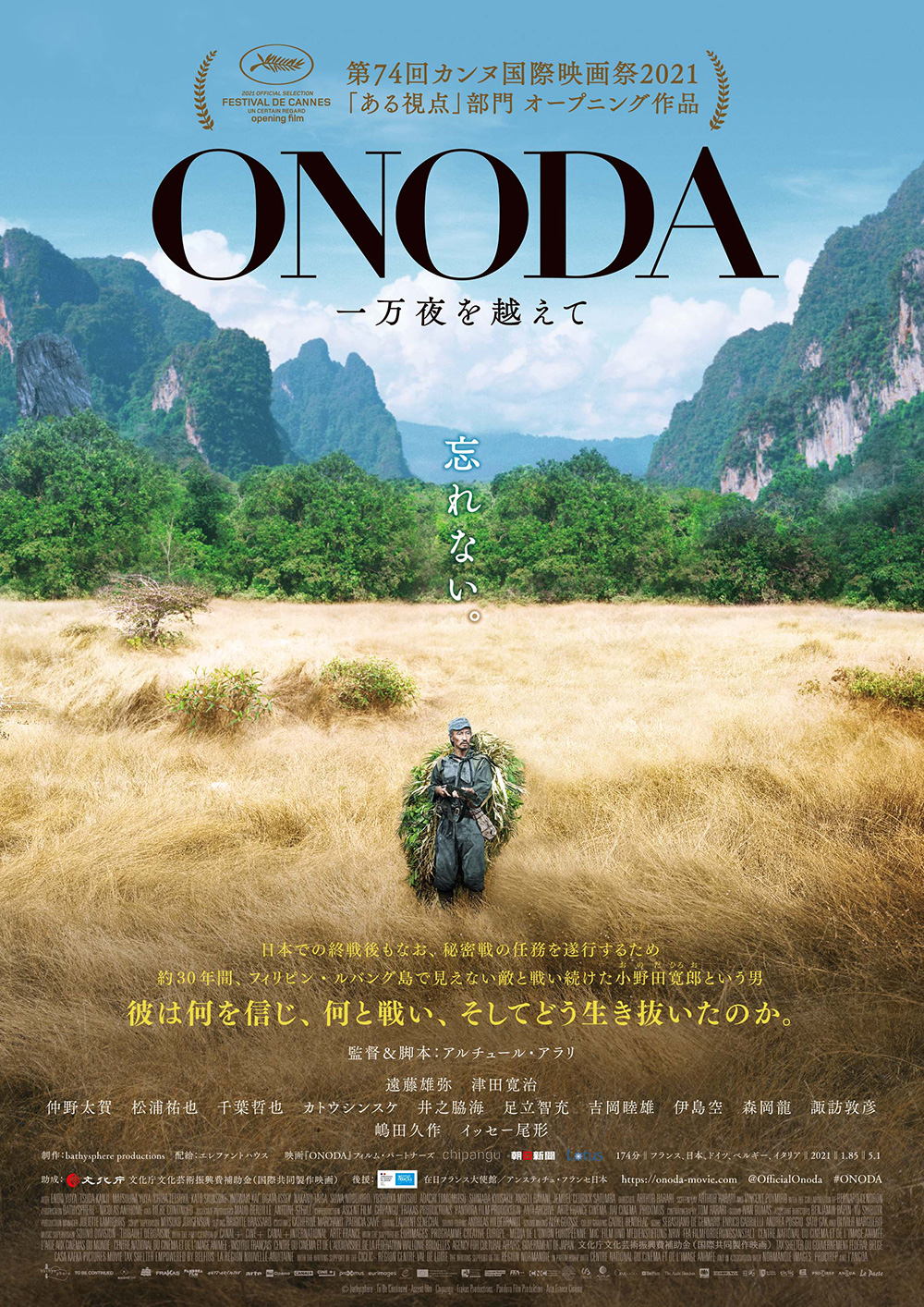

特集『ONODA 一万夜を越えて』

©bathysphere ‐ To Be Continued ‐ Ascent film ‐ Chipangu ‐ Frakas Productions ‐ Pandora Film Produktion ‐ Arte France Cinéma

10月8日(金)より公開されたアルチュール・アラリ監督の新作『ONODA 一万夜を越えて』。今年の「第74回カンヌ国際映画祭」では「ある視点」部門に出品されたのち、先行して公開されたフランス国内での評価も著しい本作は、太平洋戦争終結後も任務解除の命令を受けることなく、1974年3月に作戦任務解除令を受け、30年後のフィリピン・ルパング島から日本へ帰還した小野田寛郎旧陸軍少尉に焦点を当てた物語だ。

小誌では「特集『ONODA 一万夜を越えて』」と題し、アルチュール・アラリ監督のインタヴュー(近日公開)と本作を巡る3つの論考を掲載する。

『ONODA』が描く“何が起きても必ず生き延びること”、また小野田寛郎という人物に深く迫るとともに、この特集がスクリーンを前にした日本の多くの観客たちへと届くことを強く願っている。

アルチュール・アラリ 特別ロングインタヴュー

歌うこと、それは生きること

2021年9月17日 パリのアラリ宅にて

インタビュアー 坂本安美(結城秀勇、隈元博樹)

『ONODA』を発見したのは、2021年6月パリ、カンヌ国際映画祭前に行われた試写だった。本作の製作を支援しているアルテ・フランス・シネマのディレクター、オリヴィエ・ペール氏の計らいにより逸早く観ることができた本作に、冒頭から引き込まれ、ジャングルの中へと身体ごと導かれていった。出演している俳優たち、そして彼らが生きる現実がとても身近に感じられ、今を生きる私たちに直接語りかけてくる切実さ、そして普遍的な広がりを持つ本作に魅力された。前作『汚れたダイヤモンド』にもましてフランス映画の枠を果敢に超えていき、映画の古典的な醍醐味と現代映画の可能性を見事に融合させてみせたアルチュール・アラリ監督に話を聞きたく、再び訪れたパリ滞在中にインタヴューを申し込むと、すぐに快く応じてくれた。9月半ばながら、まだ夏の陽射しと暑さが残る午後、シャブロル通り(!?)にあるご自宅に迎えて頂き、娘さん、そして仕事上でも協力し合うパートナーであるジュスティーヌ・トリエ監督を紹介頂く。1時間半に及んだインタヴュー、一つひとつ丁寧に答えてくれたアラリ監督からは、この作品をどれだけ大切に企画、準備し、苦労しながらも信念を持ち続けて実現していったか、そして映画に関わったスタッフ・キャストへの深いリスペクト、友情がその言葉、真摯な話ぶりからひしひしと伝わってきた。そしてアラリ監督の才能を逸早く発見し、監督と日本との架け橋となったひとり、2019年に永眠されたプロデューサーの吉武美知子さんへは感謝してもしきれないと述べ、本作のエンディングでも彼女への謝辞がひときわ大きくクレジットされている。今回、日本公開のために来日できないことはとても残念であり、辛いが、近いうちに日本を訪れ、俳優、スタッフの人たち、観客の皆さんと会うことができるのを信じている、と力強く述べる監督と日本での再会を約束し、別れた。

現実、そしてもうひとつの現実

──あるインタヴューで、監督は「小野田の話は現実との関係において私の心の内奥に語りかけてきました」と述べていました。あなたの映画を観て、もちろん日本のある歴史が描かれているわけですが、それを超えて、私たちの生きる現実もそこに見えてくるように感じました。ここで述べられている「現実」とは当時の、というだけではなく、より広い意味で理解してよろしいのでしょうか?

アルチュール・アラリ(以下、AH) はい、1940年代、そしてそれからの20世紀の現実だけではなく、より広い意味で、私たちが現実と結ぶ関係について述べたつもりです。実際の生、現実とされているものと、それを構築する思考、あるいはフィクションというものとの距離について、私は幼い頃から、現実とは異なる、別の物語、別の現実に身を投じる必要を感じてきて、それはまず映画であり、小説でした。そうした現実との関係のメタファーとして、小野田の話に興味を持ちました。しかし当初は、現在私たちが生きている現実との関係でこの映画を構想しているつもりはありませんでした。ポスト・モダン的世界、インターネットや、恐怖を感じさせる狂信的な宗教信仰への回帰や、陰謀論などは、脚本を執筆している段階においてはじめてそこに見えてきました。つまりジハード(聖戦)、フェイクニュースのような現代の出来事とこの映画のテーマが明白に共鳴し合っているのに気づき始めたのです。そして撮影し、編集していくうちに、それは明白となってきて、スタッフみんなもそのことを語り始めたぐらいでした。でも私自身がそうした現代の様々な出来事を脚本に加えようとしたわけではなく、語ろうとしているテーマの中にすでに現代で起こっていることと共鳴するものが存在していたのです。

続き

アルチュール・アラリ(Arthur Harari)

1981年フランス・パリ出身。

祖父は俳優・演出家のクレマン・アラリ。兄は撮影監督のトム・アラリ。

パリ第八大学で映画を専攻。長編第1作となる『汚れたダイヤモンド』(2016)は、フランス批評家協会賞・新人監督賞のほか、多くの映画賞を受賞、最も実力のある新鋭監督として注目されている。また俳優としても活躍、私生活のパートナー、ジュスティーヌ・トリエ監督作などに多数出演している。

フィルモグラフィー

<監督>

| 2021 | 『ONODA 一万夜を越えて』 |

| 2016 | 『汚れたダイヤモンド』 |

| 2013 | 『PEINE PERDUE』(短編) |

| 2007 | 『LA MAIN SUR LA GUEULE』(短編) |

| 2006 | 『LE PETIT』(短編) |

| 2005 | 『DES JOURS DANS LA RUE 』(短編) |

<俳優>

| 2019 | 『SIBYL』ジュスティーヌ・トリエ |

| 2017 | 『ライオンは今夜死ぬ』by 諏訪敦彦 |

| 2016 | 『ヴィクトリア』by ジュスティーヌ・トリエ、『DARK INCLUSION 』、『LE DIEUBIGORNE 』by いずれもベンジャミン・パピン(短編) |

| 2013 | 『ソルフェリーノの戦い』by ジュスティーヌ・トリエ |

| 2011 | 『PANEXLAB』オリヴィエ・セロール(短編) |