EDITORIAL

急に時空のポケットに落ちたかのように過去の記憶が甦ってくる瞬間はある。ちょっとした小物や風景だったり、言葉や季節だったりがきっかけとなって、特段封じ込めていたわけでもないのに思い出さなくなった記憶は何の気なしに甦ってくる。あるいはただ友達と話しているだけだったり、美味しいものを食べているだけだったりするときに幸せな気持ちになることがある。回想、あるいは突然訪れる喜び。どちらも映画において直接に描くことはできないけれども、それは具体的なものとして示すことができる。今号で特集した映画たちを見て、いたく感動したりする理由はそうした不可視なものを可視化する行為にあるのかもしれない。

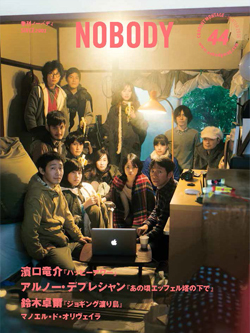

濱口竜介監督『ハッピーアワー』の中で主人公のひとりがワークショップが終わった後で「幸せな時間でした」と発言する。後になってその夫が、自分が幸せになる方法をみつけたらそれを追いかけるしかないといった内容のことを言う。『ハッピーアワー』とは単に「幸せ」ではなく「幸せな時間」が示される。幸せな時間をどのように過ごしたか。そして、幸せな時間をこれからどのようにして過ごすことになるのか。4人の30代の女性たちを中心に、まるで人生の一断片を丁寧に描いて見えるのはこのいつ訪れるか分からない「幸せな時間」を捉えようとしているからかもしれない。

アルノー・デプレシャン監督『あの頃エッフェル塔の下で』において、ポール・デタリュスはなぜ自らの若い時代の記憶を思い出せなければならなかったのか。劇中大部分で描かれるエステルとの回想シーンは感情剥き出しで告白される言葉の洪水である。ときに手紙で、ときに電話で、ときに直接会って、ふたりは激しく言葉を交わす。『そして僕は恋をする』の登場人物たちが似ても似つかない若い俳優によって演じられる。過去を現在の延長線上に置くというよりも別の新しいものとして置くといったことだろうか。あるいは記憶を過去として扱うのではなくて現在として扱っているということだろうか。

マノエル・ド・オリヴェイラの晩年の作品には(オリヴェイラに対して晩年という言葉を用いることが起こるとは考えたこともなかった)、過去と現在を積極的に混同する傾向があったのではないか。このたび劇場公開されることとなった『アンジェリカの微笑み』は、そもそも1950年代に企画された作品であるが、60年前など昨日のことであるかのように、現在のポルトガルにカメラを向けることで、生者と死者の美しくも狂おしい恋を平然と映し出している。

鈴木卓爾監督『ジョギング渡り鳥』にある、ジョギングを通じて毎朝同じ場所で出会う人々は誰もが片思いをしていて、まるで孤独が連鎖しているかのようだ。同じ画面ではモコモコ星人なるものが撮影機器を使って地球人を撮影している。見えないはずのもとのと見えるものとが区別なく一緒にあること。そのことが示されているのではないか。

幸せも回想も過去も現在も、そして孤独(さらにはモコモコ星人)さえも、見えなくとも確かにそこには存在している。不可視から可視へ。