ーー樋口泰人さんは今回の配信版をご覧になっていかがでしたか。

樋口泰人(以下、樋口):率直に「こんな映画だったっけ?」と思いました。琢磨君に確認したら、ほとんど変えてないとのことなんですが、色も編集も全部変えたようにしか見えなかった。先ほど話していた撮影時の青っぽさで言うと、カラコレをやり直したんじゃないかと思うくらいに今回の色が一番青だなあと思った。以前『ECTO』を観た時は、人がいない場所なのに誰かがいるような印象だったんですが、今回は人がいる場所なのに誰もいない感じが際立っていて、そうした色合いや気配の質がかなり変わって見えたのが面白かったですね。

ーーまさにこの映画の最初の会話にある「いない場所にいるってことだ」という言葉みたいに。

樋口:意味が逆転して見えたって言うか。あと細かいところに目がいくようになっていたのには驚いた。これは映画だと思って見るからなのかな?ここはこんなにはっきり見えていいのか?って思ったり。

渡邊:ラスト近くで無人の温室内をカメラがパンしているだけのシーンがあるのですが、あれは川瀬さん演じる男が霊体化して歩いてるという演出で、ラフ編集の段階ではカメラの動きに合わせて川瀬さんの足音を当てていたのですが、そのシーンを観た樋口さんから「足音、取っ払ったら?」とご提言ありまして、疑問に思いつつ取ってみたら、まさにリアルな幽霊が出現しました!だからあのシーンは樋口さんの妙案で完成したのです。

樋口:完成前のバージョンを観た時に、その場面に靴音があるかないかがすごく気になって、ここの音はないほうが川瀬君の「いる」感が出るなと思ったんだよね。でも今回の配信版は音がすごく画に馴染んでいたからびっくりしたし、もう当たり前のように見えて不思議だった。何だか映画っぽくなってるって言うか。

© 2019 MITO ARTS FOUNDATION

ーーYCAM爆音の上映後に行われた渡邊さんと樋口さん、川瀬さんによるトークの中で、樋口さんが『ECTO』から聴こえてくる音に対し、「画面の映像とシンクロして聴こえてくるスピーカーからの音が染谷君で、PAを通してスピーカーから聴こえるエコー混じりの生演奏の音が川瀬君だとしたら、佐津川さんは生演奏による生音そのものでは」と、登場人物にたとえておっしゃっていたかと思います。今回の配信版に関する音と人物との関係性については、どのように捉えていますか。

樋口:音の上でも、映像の上でも、今回の配信版でようやく染谷君と佐津川さんの関係性がぼんやりと見えてきたんだけど、逆に今度は川瀬君の役割に謎ができてしまった(笑)。つまりこれがあたかも完成版というふうに見えてしまうと同時に、まだ全然荒野や平原のような余地がある状態にも見える。それがこの映画の完成のない完成形、あるいは完成形のない完成ということになるかもしれない。だからさらにこの先どうなるのかっていうことにものすごく興味が出てきて、逆に迂闊な感想が言えなくなってる感じです。何だかここまでくると、現実の世界とまるで地続きにそれぞれがすでに幽霊の役割を果たしているようで、コロナという現実の世界に映画が降りてきたような印象を持ちましたね。

ーー現実世界に関するお話が挙がりましたが、渡邊さんから映画の現場に携わっていらっしゃるみなさんに、今置かれている状況やこれからの制作のあり方やその可能性について伺ってみたいという提案をいただいています。昨今のコロナウイルスをめぐる状況や、映画の撮影現場に向けて掲げられた諸々のガイドラインを受けて、今後に向けた取り組みや動きなどについてお話いただければと思います。

四宮:具体的に何をしようと決めているわけではなくて、これからのことを何となく考えているような段階でしょうか。現場が始まれば今まで通りになるわけではないし、ある程度の人数が現場に集まれば、お互いがどういうふうに考えているのかとか、どうしても変な空気が生まれるだろうとは思います。ただ、それをどう解消していけばいいのか。どうしても俳優と俳優はくっつかなきゃいけないし、それを避けるために距離的に離れたお芝居をすれば良いというわけでもない。まずはお互いがどう考えてるのかというのを話し合う場みたいな機会があると良いのかなと思っています。

© 2019 MITO ARTS FOUNDATION

川瀬:実際に撮影が再開される予定はいまだに立ってはいませんが、再開後のガイドラインに関してはちらほらと流れてはきています。ただ、ガイドラインがつくられていてもそのガイドライン通りにやれるのか、やる意味が果たしてあるのかっていう問題も当然あって。やっぱり俳優って基本的には濃厚接触の仕事だと思ってますから。と言っても別に悲観的になっているということでもなくて、この状況だからこそできる映像表現とか演出手法みたいなものがきっと立ち上がってくるだろうと思うので、僕はそれを期待している感じですね。

上野:僕はある作品にスチールとして参加していたのですが、緊急事態宣言が出て中止になってしまいました。ただその現場で印象的だったのは、そこがいわゆる昔ながらのやり方を尊重する現場だったことです。たとえば現場にはモニターを置かずに生のお芝居をちゃんと見て、画はカメラマンにお任せしてつくっていきたいというような、昔ながらの映画の精神性と言うか、そういうものを大事にしようというスタンスだったんです。でもそれが、コロナの影響で途中からはモニターを置いて各スタッフを分散させてくれという要請が入り、衣装やメイクといった準備部は、完全に別の部屋での仕事になりました。そんなふうに否応なく製作のスタイルが変わらざるをえない状況を目の当たりにして、先ほど川瀬さんがおっしゃったような、何か新しい方法論を模索していく必要性を痛感しています。いわゆる「映画らしさ」と言うか、昔ながらの映画の精神性のようなものが問われている時期なのかもしれません。もっと言うと、精神論だけではなく実践的なプロセスとして何が一番大事なのかをあらためて問い直す良い機会なんじゃないかなと。

ーー渡邊さんは数多の映画作品で音楽を担当されていますが、これからの映画の現場についてどのように考えていらっしゃいますか。

渡邊:音楽は、概ね撮影と粗編の後から作業を開始するわけですが、音楽のイメージや編成によっては録音や行程上、工夫と配慮が必要になります。ただ、コロナ以前から個々の演奏者や楽器の多重録音などでつくる「擬似オーケストラ」であっても、映画音楽の文脈や書法を踏まえるとバジェットや状況に捉われない響きも具体化できると思っていましたので、ポスプロや音楽部に関して根幹となるのは、やはり監督の求める演出やアイディアの弊害にならない制作フローではないかと思います。冨永昌敬監督の『ローリング』のようにインディペンデントであることが、音楽の実験場として格好の機会になることもあります。監督や俳優をはじめ、映画に携わるスタッフの方々の臨機応変に繰り出される技術と想像力には圧倒されますし、今後どのような映画がつくられていくのか興味は尽きません。

ーー映画の製作システムを見直すきっかけになるんじゃないかというみなさんのお話でしたが、『ECTO』という作品自体が、あるシステムの知覚の仕方を変容させる試みだと言い切ったら強引でしょうか。たった3人の登場人物だけで、無数のバクテリアや微生物からなるこの世界全体を想像させる。微細な塵や水蒸気のひとつひとつについて語ることなしに、その集合としての動きである煙を見せる。

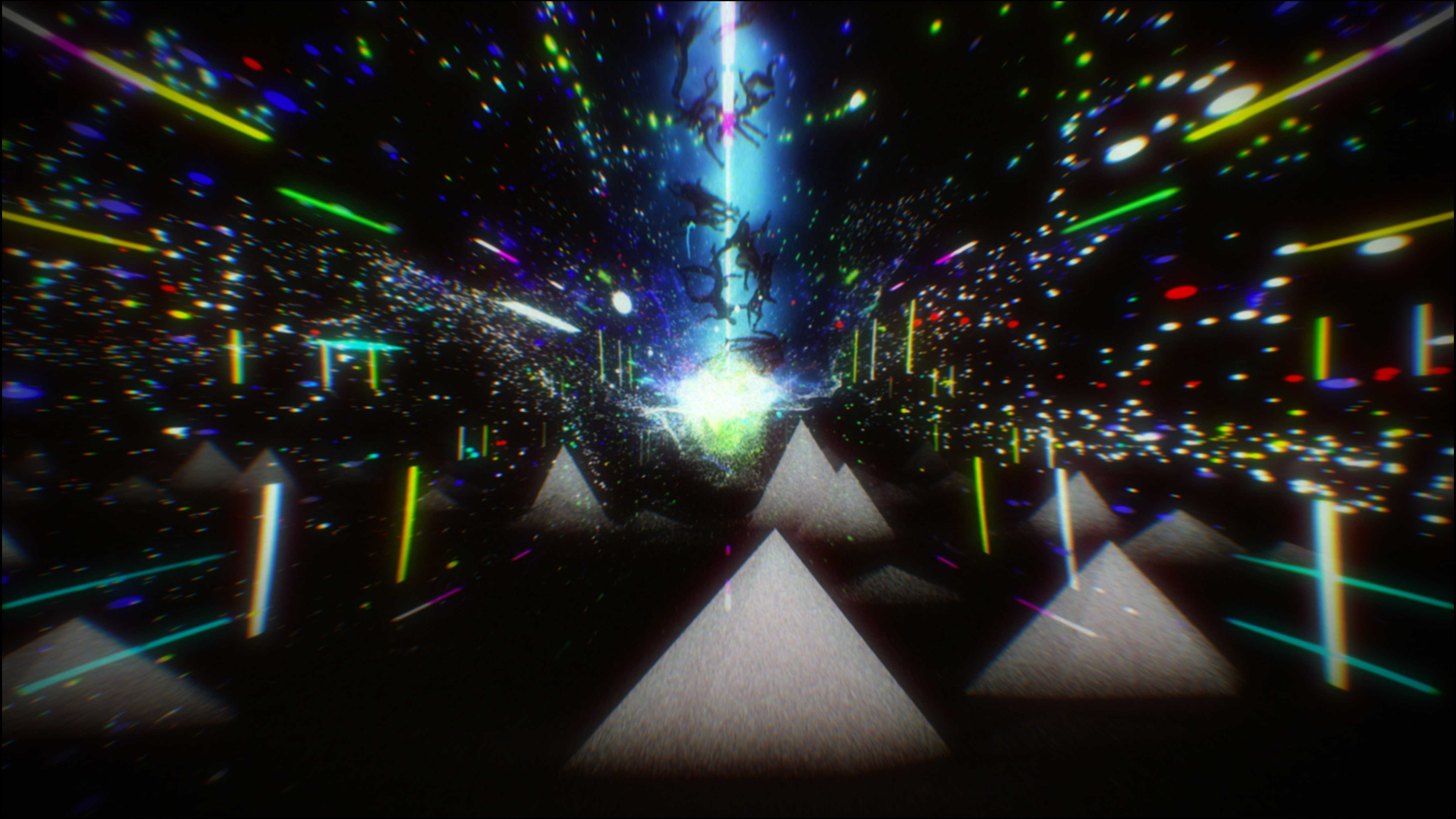

渡邊:映像やCGの演出などは、予算をかけて詳細に詰めれば表層的なクオリティは上がると思いますが、前述の書割りの鳥と一緒で、どのような程度であってもつくり手が納得していれば、迫力のある怪物や雰囲気を伴った幽霊がスクリーンに現れると思います。水戸の植物園にあった池を前にして、川瀬さんが「ここが地獄の湖だ」とか「あれは地獄のサメだ」と言うのを間近で見た段階から、私にはサメが池で泳いでいるのが見えましたから!