5月12日、フランスの友人からミシェル・ピコリの訃報のメールを受け取った時、とっさに、自分でもすぐに理由が分からずも、涙がこみ上げ、とてつもない喪失感に包まれた。ピコリが、他界、信じられない......。それほどまでにピコリという存在が大切だったこと、その存在をごく当たり前のように感じていたことを、彼がこの世にもういないと知ったその日からひしひしと感じ始めた。ミシェル・ピコリという存在がいかに現代映画にとって重要であり、彼がいたからこそ映画作家たちが作れた映画、生まれた作品があることを確認、再確認するために、追悼特集を組まなければならないとすぐさま企画を提案した。

5月12日、フランスの友人からミシェル・ピコリの訃報のメールを受け取った時、とっさに、自分でもすぐに理由が分からずも、涙がこみ上げ、とてつもない喪失感に包まれた。ピコリが、他界、信じられない......。それほどまでにピコリという存在が大切だったこと、その存在をごく当たり前のように感じていたことを、彼がこの世にもういないと知ったその日からひしひしと感じ始めた。ミシェル・ピコリという存在がいかに現代映画にとって重要であり、彼がいたからこそ映画作家たちが作れた映画、生まれた作品があることを確認、再確認するために、追悼特集を組まなければならないとすぐさま企画を提案した。追悼特集開催を目前にして、ジャン=マルク・ラランヌ、元「カイエ・デュ・シネマ」編集長であり、現在、フランスの人気カルチャー雑誌「レザンロキュプティーブル Les Inrockuptibles」代表、そして優れた映画批評家である彼による感動的な追悼文をここに訳出したい。これまで多くの監督、俳優たちの卓越した論考を発表してきたラランヌによるミシェル・ピコリ論、そしてラブレターをぜひお読み頂きたい。そして彼の作品をともに発見、再発見して頂ければ嬉しい。

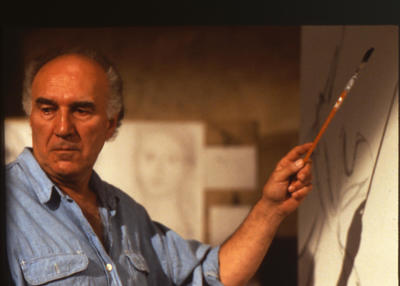

追悼 ミシェル・ピコリ

ピコリという才能

(ジル・ジャコブとの書簡集の形で編纂された)ミシェル・ピコリの自伝(*)は以下の言葉で閉じている。「できれば私は死にたくない」。この自伝を締めくくる最後の頁で、90代となったピコリは、自分の能力が徐々に失われ、崩壊していくことを、「インクのない万年筆」になったようだと、胸が張り裂けるような言葉で語っている。そしてこみ上げた怒りによって「いったい私のインクはどこにあるのだ?」と言葉にならない叫びを上げ、そして敗北感とともに認める、「インクはもう尽きかけてきたのが見える」と。

たとえば、保険会社の不信感によってマノエル・ド・オリヴェイラ監督の『家族の灯り』(2012年、マイケル・ロンスデール主演)への出演は阻まれてしまったにせよ、ミシェル・ピコリは決して立ち止まろうとはせず、映画を撮るため、舞台に立つために懸命に闘い続けた。飽くなき探求心が彼を生き生きとさせ、そのキャリアの最晩年まで、偉大な映画(『ホーリー・モーターズ』2012年、レオス・カラックス)、偉大な役(『ローマ法王の休日』2011年、ナンニ・モレッティ)でミシェル・ピコリは実際に輝きにあふれ続けていた。

幼年期の記憶の不在、あるいはおおいなる退屈さ

もしかしたら立ち止まることをしないというピコリのその熱狂的なる生き方は、遅れてきた者という感情から生まれたのかもしれない。彼のキャリアは80年という並外れた長さに亘っているが、それが実際に軌道に乗っていくにはかなりゆっくり時間を要することになる。しかもそれはキャリアにおいてだけではなかった。

前述した自伝の中で、ピコリはこちらを戸惑わせるほどの無関心さで、自分の幼少期を語っている。おおいに退屈したという以外に幼少期の記憶がまったくないというのだ。ピコリの父親はヴァイオリニスト、母親はピアニストだった。二人は、夏のヴァカンスの間、カジノホールで演奏をして生計を立てていた。ピコリは、カジノの客たちが両親の演奏にほとんど興味を示していなかったのを記憶していた。いずれにせよ彼らも自分たちの職業に真にやる気を抱いていたわけではなく、夫婦仲についてもそれは同じだった。そして自分たちの息子に対しても......。ミシェルは、母親が大切にしていた第一子の死から数年後に生まれた息子だった。

真に愛された(しかし他界した)子供には到底及ばない身代わりとしてこの世界に生まれ出た若きピコリは、自分をさほど価値のない存在と認識していた。両親が真に愛した存在は自分の誕生前にいた。自分が認識され、愛されるためには別の場所を探さなければならない、と。

実際の行動には及ばずもレジスタンスのヒロイズムを夢見ながらくぐり抜けた戦争が終わろうとする頃、青年ピコリは自らの未来は演劇にあると見なし始めた。ピコリは演劇学校に登録し、映画のエキストラに志願する。やはりここでもピコリは俳優として認識され、名を上げるまでに、ある程度の時間、段階を経ることになる。まずエキストラから脇役を演じるようになり、ゴダールによって『軽蔑』で初の主演を任せられるには、40代になるのを待たなくてはなかった。そしてこの作品はピコリのキャリアのまさにターニングポイント、転機となったのだ。第二子であり、二番目の役(脇役)。ミシェル・ピコリは中心に身を置かずも、自分がいる場所からどのように輝きを放っていくかを心得ていった。

つねに重要なる脇役を演じて

年齢を重ねてからスターダムにのし上がってきた他の俳優とは違い、ピコリは脇役を演じるのをやめない、という選択をしてきた、その作品の出演者の中で彼が一番有名な存在だとしても。ルイス・ブニュエル(『ブルジョワジーの秘かな愉しみ』、『自由の幻想』)、マルコ・フェレーリ(『ひきしお』、『白人女に手を出すな』)などでは、ほとんどワンシーンのみで出演している。彼が出演した200本の映画のうち、その半分はそうした短い出演に留まっている。ピコリはどんな役、立場であれ、重要なのは、そこにいることであると信じていたのではないだろうか。そして一度、その監督との間に信頼関係が築かれれば、その創作が進むのに寄り添うために、いつでもその監督のもとに戻る準備があるのだと示しているかのようだ。たとえそれがささいな脇役であろうと(たとえば、『汚れた血』から25年後、レオス・カラックスの『ホーリー・モーターズ』で、短いながらも素晴らしい出演を果たしたように)。こうしてピコリがアーティストたちにみせたこの上ない柔軟さ、寛容さは、存在を誇示しようとする野心とはまったく異なり、創造、クリエーションへの彼の情熱を表しているだろう。俳優の中には、自分の演じた役に自己同一化する人がいる(時には、ほとんど偏狭的に)。また自分が出演した作品に自己同一する俳優たちもいるだろう(作品全体の中での自分の成功や、キャストの組み合わせの中でのバランスへの配慮からだろうか)。あるいは、その役や作品を超えて、様々な状況に応じて、映画監督やその作品、作家としてのアプローチに共感する人もいるだろう。しかしピコリの演技を見ていると、彼にとって大切なのは、ブニュエルやオリヴェイラ、ドゥミの作品全体のために仕事をし、様々な異なる段階においても、彼らの作品世界の中に住み続け、彼らの旅の道連れでいることなのだと感じられる。

語り手、声、分身

こうして彼らの創作活動、作品群と一体となり、長い間、共に歩んでいきたいとピコリが望んだからこそ、(ピコリをキャストしたほとんどすべての偉大な監督が彼を複数回、出演させている)、多くの映画監督が彼を自分の分身としたのではないだろうか。ピコリ自身も俳優として監督を模倣しようと力を注いできた。たとえばゴダールの作品では、その身ぶりはゴダール的となり、ソーテの作品ではソーテのようにタバコを吸い、叫び、オリヴェイラの作品ではオリヴェイラのように狡猾で、いたずら好きになるという風に......。

ピコリが自ら選んだ役割には、俳優としてのおおいなる謙虚さ(つねに自分という一個人よりも大きいとみなされるものに役立とうとする)と、(一本のフィルムより壮大なもの、つまり映画(シネマ)のために努めたいという)おおいなる野心が感じられる。

自分の地位をまったく気にすることなく、一本のフィルムのすべての役割(それが主役であろうと、脇役であろうと)に就くことを可能にする彼の俳優としての柔軟さがもっともはっきりと示されているのは、幾度となく、声のみの出演を引き受けていることだろう。たとえばアニエス・ヴァルダ(『キューバのみなさん、こんにちは』、1963年)、クロード・ソーテ(『夕なぎ』、1972年)、ルネ・アリオ(『Le Matelot 512』、1984年)、エリア・スレイマン(『D.I.』、2002年)、ベルトラン・マンディコ(『ホルモンの聖母様』、2015年)、その他多くの作品で、ピコリはナレーターを引き受け、声のみの出演をしている。このことは、彼の声のその温かく、深く、特別な響き、そして興味をかき立てられたプロジェクトであれば、どんな条件、形態であろうと、それに加わろうとする情熱を示している。そしてまた彼に与えられた多少なりとも特別な立場、つまり映画作家の分身であることによって、映画作家たちから、その声によって映画の語り手の役を託されることになったのではないか。

空洞を持つ男、あるいは道化師

俳優としてのピコリは、ふたつの異なる演技スタイルを持っていた(どちらか一方だけ、ということではなく、ふたつの間の幅広い、多様なニュアンスで演じていた)。一つ目は、彼の初期の偉大な役、そのキャリアを象徴することになる役に見られるかなり内に抑えた演技である。どこかいつも他のなにかを考えているような様子、抑制された表現が見られる。たとえば『軽蔑』、『すぎ去りし日の......』(1970年、クロード・ソーテ)、『ロシュフォールの恋人たち』(1967年、ジャック・ドゥミ)、『別離』(1968年、アラン・カヴァリエ)でのピコリの演技などがそれに当てはまるだろう。彼の中のなにかが、捉えることができないままそこからかわされ、言葉に表されることを拒否しているかのようだ。抑制することがまず優先されている。そこでのピコリは、役者である以前に、まるで自分の人生、あるいは他者の人生の観客であるかのようなのだ。しかしながら、『小間使の日記』(1963年)の中でブニュエルはすでにピコリのより開放的な感性を見事に引き出していて、本作でピコリは過剰なほどのリビドーに突き動かされるように滑稽で、粗野で、あけっぴろげな男を演じている。こうしたピコリの持つ活力、精気は映画の中に少しずつ流れ出ていく。空洞を持つ男は、しだいに道化役者(ジャック・ルーフィオ、フランシス・ジロー、イヴ・ボワッセ、ラウル・ルイス)、あるいは無声映画のドイツ人俳優のような表現主義者(『都会のひと部屋』1982年、ジャック・ドゥミ)へとなっていく。歳を重ねるとともに、ピコリは、より大きな権力を持つ役を任されるようになっていく。たとえばルイ16世(『ヴァレンヌの夜』1982年、エットーレ・スコラ)や法王(『ローマ法王の休日』2011年、ナンニ・モレッティ)、さらには映画の化身(シモン・シネマ『百一夜』1995年、アニエス・ヴァルダ)を演じるようになる。

数十本の素晴らしい名作たち

しかし、ミシェル・ピコリは、権力を体現する際、その都度多くの嘲りをそこに吹き込み、パロディ的な次元を倍増させ、笑劇(ファルス)の力を開花させてみせる。それもしばしば外向的で、ほとんど攻撃的なまでのやり方で。そう、『ローマ法王の休日』にて、時につま先立ちで、ほとんど無言でこっそり逃げ出してみせたように。

私たちはミシェル・ピコリへ非常に強い愛着を感じていた。なぜなら、まさにミシェル・ピコリその人とともに、この60年の間、観客としての私たちの中にフランス映画が生み出すことができたもっとも素晴らしい作品、数十本の崇高なる映画が堆積し、記録されてきたからだ。

しかし、それはまたピコリが体現してきたもの、彼が醸し出し、放ってきたもの、世界における彼の存在のあり方そのもの、彼の口調、その太い眉毛、帽子を被る時の類い希なる優雅さ、数え切れないほど目にしてきたタバコの煙を吐くその仕草、そのすべてからだろう。私たちの中に生き続けるそうしたピコリの映像すべてを思い返し、胸が締め付けられ、そして『軽蔑』のオープニングシーンで彼がブリジット・バルドーに囁いた言葉がふと聞こえてくる。そして私たちは、突如、彼に向けてその言葉を呟きたくなるのだ、「あなたのことを愛している、そのすべてを、心から、悲しいまでに」と。

参考文献:(*)『私は夢の中で生きた J'ai vécu dans mes rêves』ミシェル・ピコリ、ジル・ジャコブ共著(グラッセ出版社)

「偉大なる俳優、ミシェル・ピコリ追悼特集」

・2020年8月6日(木)〜9月18日(金)@アンスティチュ・フランセ東京エスパス・イマージュ

・9月@シネマ・ジャック&ベティ(日程調整中)

詳細は以下のページでご確認ください

https://www.institutfrancais.jp/tokyo/agenda/cinema202009906/