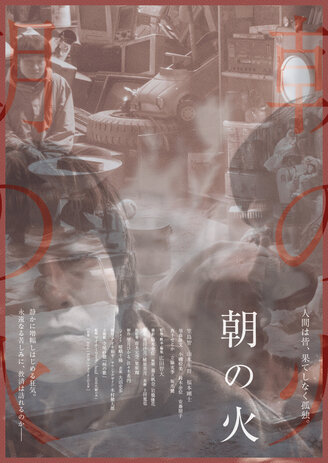

『朝の火』広田智大監督インタビュー「終わらない時代を置き去りにしない」

[ cinema , interview ]

ゴミ処理場で働く男たち、老いた母親と暮らす女性、さまよう老人、次の停車場を思い出せないバス、いつもの定食屋。色彩を欠いた画面にとらえられたその街に住む人々は、改号という時代の節目にあってもなお、ぐるぐると同じ場所を巡り、どこにも行き着くことがない。鳥かごの中に閉じ込められているかのようなこの場所は、懐かしくもあるが、決してかつて経験したことなどはない、既視感と違和感とにあふれている。撮影から完成まで5年の歳月を要したこの映画は、感染症の大流行の日々の向こうでもやがかかったような記憶の中の、後に暗殺される首相が政権についていた時代を、歪な夢のように甦らせる。

登場人物たちはまばたきを禁じられて、その精一杯に見開いた目で、いったいなにを見つめるのか。

ーーこの映画は、平成が終わり令和がはじまる年を舞台としています。それはなぜなのか、制作の経緯も含めうかがえますでしょうか。

広田智大 平成が終わるというニュースを聞いて脚本を書き始め、2019年3月に撮影をしました。それは年号が変わるという、自分にとっては生まれて初めてある時代の終焉と始まりが迫ってきたタイミングで、映画を撮らないといけないと考えたからでした。それにあたって、なるべく自分のことを映画にしようと思ったのですが、自分のバックグラウンドみたいなものを考えても、映画にすべきことがなにもなかったんです。しいて言えば、日本人であり、埼玉県の桶川で育ったこと、それと現在、平成という時代が終わりを迎えるその瞬間を過ごしている人間であること。それ以外に思い浮かぶことがなにもなくて、そこに無理やりドラマを付随させることがすごくしらじらしく感じてしまったんです。だから、なにもないことをそのままに、自分の生まれ育った土地で、新しい時代を迎える瞬間にだけフォーカスした作品を一本撮れないかな、と考えたのが最初のきっかけです。

ーー細かいことですが、「令和」という元号が発表されたのが2019年4月1日なので、撮影中は次に来る時代の名前を知らないままだったのですね。

広田 当初は元号をまたぐ瞬間をリアルタイムで撮影したいと考えていたのですが、スケジュール的にどうしてもその前の日程しかありませんでした。おっしゃるように、新しい年号がどうなるのかも、なにが変わるのかもわからない状態で、理由もなく高揚していたような気がします。

でも同時に、そんなことで僕らの呼吸のリズムは変わることはないというか、ただ月曜から火曜になると同じように、僕たちは特にそれを強く意識することもなく、なにも変わらないんだろうなということもわかっていて。理由のない高揚と、冷めた感じと、矛盾した気持ちを両方抱いたまま撮影をしていました。

そして、この映画の中では、いつまでも平成という時代の中をぐるぐる回っているというか、終わらせることができていないんです。だから、高揚感とは言いましたが、このままこれを置き去りにしていいんだろうか、みたいな気持ちのほうがより強かったのかもしれません。

ーー撮影から完成まで非常に長い時間がかかっていますが、編集の過程で本来の脚本から大きく変更された箇所などあるのでしょうか?

広田 そうだとも言えますが、自分の中では脚本どおりであるとも言えるというか。脚本の中には、見てくださる方への説明として書いた部分や、一緒につくってくれる仲間に納得してもらえるようにと書いた箇所があったのですが、そうした部分は編集のときに見てどうも気持ちが悪いというか、自分の映画には必要ないものに思えて、そこをかなり切り落としていくような作業だったと思います。映画に肉付けをしていくというよりも、むしろ中途半端な肉を取り払って、むきだしの骨だけで立つようなものにしたいと考えていました。

ーー『朝の火』という作品でとにかく印象的なのは、来るべき新しい時代についての情報を伝える道具が、前時代的な姿をしたラジカセであることです。

広田 ちょっと記憶が曖昧ですが、たしかラジオは平成元年製のものを探したんです。同じラジオを3つ買って、当初の構想では、三人のキャラクターがそれぞれ、ラジオを破壊したり、燃やしたり、使い続けたり、違うやり方で扱う予定でした。結局、編集で落として、使い続けるパターンしか残しませんでしたが。平成という時代がはじまったときには最も新しかった製品が、新しいものに置き換えられることなくそのまま使われているところを撮りたかったんです。そのラジオから、平成の次の、新しい時代を語る声がする。

ーー今回改めて見直して気づいたのですが、最初に洗面所でラジオを聞くところで、「カチャッ」という音がしますよね。ラジオが流れるというより、テープを再生しているかのように。

広田 たぶん誰も気づかないと思いますが、冒頭の菅(義偉、当時官房長官)さんの言葉は、令和という年号を発表した後の言葉を使っています。だから時系列がおかしくて、本来は次郎(福本剛士)が坊主になった後、祐一(山本圭将)がひとり残された状態で流れるべきものなんです。そういう時間軸の歪みを示すもの、映画の冒頭と終盤を直接的につなぐものとしてこのラジオの言葉を使いたいと思っていました。

そして「カチャッ」と音がするのは、もちろん機械の構造的にはおかしいことなんですけど、ひとつの物語のスタートとしてのアクションを強調したくて、あえてそうしました。ユキコ(笠島智)は、まるで檻のように見える鳥かご越しに登場して、自分自身を檻に閉じ込めるように鳥かごを閉めるところから始まります。同じように、祐一にとっては、ラジオのスイッチを押す瞬間が物語のスタートであって、終わりでもあるというか。それぞれの始まりのアクションを優先した結果、「ここはカチャッという明確な音があっていいよね」と考えました。

ーーまたラジオの話なのですが、ユキコの母はラジオで英語のレッスンをしていますよね。最初「strong」という単語を「ストロング」と繰り返しますが、その次の「truth」という単語を「フルーツ」と発音しています。

広田 実はあれは、僕の母がモデルなんです。母がラジオで英会話を勉強しているのを見たときに、なぜかどうしようもなく寂しくなって。「なんでいまさら英語なんだろう」と思ったんですが、でもそれが彼女のしたいことであるのは間違いない。独学なので、発音や文法が間違っていることもあるだろうし、その結果「自分なりの英語」みたいなものを獲得しようとしている。動機がいったいなんなのかは尋ねていないのですが、その姿の切なさみたいなものを映画に入れたいと思いました。

あのシーンは見る人によっては、ユキコの母が認知症だととらえられたりすることがあるのですが、僕にとってはちょっと違います。彼女はラジオの音声を真似することすらやめて、ある意味で彼女だけの言語のようなものを話し始めている。発音ひとつで世界の見え方はまったく変わってくる、ということを表現したかったんです。

ーー時折挿入される、不思議なカメラワークが気になるんです。とりわけそれはユキコの部屋で起きている気がするんですが。

広田 この映画では、家というもの、プライベートなものを排除しようとしました。なるべく画面の中に映された人間がひとりではないようにしていて、バスのシーンであれば、ひとりで乗っていても運転手がいるし、職場に行けば同僚がいる。人物がひとりきりになるシーンは、おっしゃったユキコが家にひとりでいる場面と、次郎が夜の職場で狂った行動を起こす場面です。ひとりきりになったときのカメラワークとそうではない場面では、まったく違うカメラの動きにしたいと思っていました。登場人物がひとりきりになったときにはじめて、カメラが意思を持つというか。どこまでうまく行ったかはわかりませんが、単独と複数、ひとりきりの空間と公共のようなものをカメラワークで区別することを意識していました。

ーー具体的な例を挙げると、ユキコが洗面所で手を洗うところで、右側の部屋のほうにカメラがパンしかけたとき、鏡に映るユキコがニヤッと笑う。そのカットがすごく好きなんですが、そのシーンでも、他のシーンでも、水の音がカットを跨いで鳴っていたりしますよね。

広田 なぜ水なのかは、正直自分でもよくわからない部分ではあります。しいて言えば、対極のものを常に同居させたいという気持ちはありました。『朝の火』というタイトルの映画である以上、火と同じくらい水がなければならないと考えて、水槽が割れたときの水の音と同時に、火の燃える音がうっすら鳴っていたり、常に対極にあるものがひとつの画面から感じられるように意識していました。

ーー火と水が対極にあるだけではなく、土もありますよね。ユキコはホームセンターで土を買い、次郎は穴を掘る。

広田 この作品では、なるべくスマホやテレビの画面などを映さないようにしています。そういったものが存在しないわけではなくて、音も鳴っているし、隠してあるだけなんですが、そのときに見えてくるのは自然のもの、火とか水とか土とか、最後のシーンの空だったりするのかなと。ところどころに出てくる窓ガラスに波のような模様があるのですが、それは水にも見えるし、炎が揺らめく光にも見えて、カメラを動かすと、さらにその模様が動き始めるようにも見えます。自然のものは、残せるときには画面の端々に残しておこうと意識して撮っていました。

ーーホームセンターの駐車場で「ガーデニングですか?」と声をかけてくる男性がいますよね?言いようのない不穏さを感じる場面ですが、あの男性は、のちのちいろんな店で店員として登場しますよね......?

広田 そうですね。バスの運転手を除けば、あの人が唯一社会側の人間というか。彼だけがよく喋り、目をつぶって寝ているんです。だからなんとなく「物語の主人公はあの人なんじゃないかな」という気持ちが僕の中ではあります。それは、同時に同じ人が複数存在しているということではなくて、あの人にとってのひとつの人生の流れ、たとえばここでバイトしていた時代があって、あそこで働いていた時期があって、ととらえることもできるんじゃないかと。ユキコ・祐一・次郎といった三人の登場人物の時間軸と彼の時間軸を混ぜ合わせると、見ている人に、カットの狭間に潜んでいる時間を呼び起こさせることができるんじゃないかと考え、同一人物にする必要がありました。

ーー彼だけが目をつぶって眠るという話がありましたが、この映画の脚本の冒頭には、登場人物たちは「まばたきをしない」と書かれていたそうですね。

広田 はい。俳優が脚本を読むときに、その言葉があるとだいぶ芝居の幅が制限されると思うんです。まばたきを制限することによって、どうしても目に意識がいきますから。セリフや動きは単調で、あんまり凹凸のない芝居をしているけれど、目には力がこもる。かなり体育会系な演出ではあるんですけど、それによって、全員に共通する「目の奥の強さ」みたいなものを残せればと思っていました。そして最後に目を閉じるんです。目を開けながら夢を見て、目を閉じてはじめて夢から醒めるという、ひっくり返った構造になっています。

ーーすごく印象的だったのが、祐一がユキコの部屋を訪ねる場面で、飲み物をこぼして、彼が去った後でユキコがこぼれたものを服の袖で拭く、という場面がありますよね。並々ならぬすごみを感じるのですが、どのような演出がなされたのでしょうか。

広田 あそこでこぼれているのはオレンジジュースなんです。100%の濃いジュースを想像していて、もっと視覚的にはっきりとジュースだとわかるはずだったんですが、でも実際に使用したオレンジジュースが果汁2%とかのやつで(笑)、「あ、これ伝わらないな」って思ったんですよね。でも一発本番でやっていたので、こぼれてから「(水分の広がりが)見えないな」と思っていたら、そこからはユキコが自分で動いてくれたというか。画面から祐一が去り、ユキコひとりになって、いつカメラを止めようかなと考えていたら、ユキコが床を拭きはじめて、「ああ拭くんだ」と思ったんです。それを見て、ユキコにはまだ生きる気があると気づかされた。掃除をする気持ちが残っているということは、彼女が爪を切る行為とも通じていると気づいたんです。「明日生きよう」という気がないと、自分の爪なんて気にならないですし、伸びたものを切り落としてはまた伸びるというサイクルの中で、彼女はなんとか置き去りにされないようにしている、保とうとしている、ということに編集している時に気づかされました。だから僕が施した演出は、ジュースがこぼれるところまでで、そこから先は演じてくれた笠島さんの力ですね。自分でも驚きましたし、すごくよかったなと思います。

ーー終わらない時代の中をぐるぐると回ること、日常のサイクルの中で取り残されないように努めること。この作品において円環構造や循環といったものが重要な役割を果たしています。そうした意味で、ラストに小磯松美さんのダンスを、360度周りを回りながらとらえたカメラの動きは象徴的なような気がします。

広田 当初の構想では、ラストではなく中盤あたりで差し込む予定のシーンでした。もともとは雪が降りしきる湖で踊る予定だったんです。そこだけは異空間として、もっと外の世界に開かれたショットを考えていました。ところが当日は大雪で車が山を登れず、とてもじゃないが撮れないとなって。でもその日しか撮影ができず、苦心の結果、あの場所ーー僕の実家の真裏の公園なんですがーーに決めました。自分が昔から遊んでいた公園で、この空間が映画になりうるなんてまったく考えたこともありませんでした。でも結果的によかったのは、住宅街なので背景に家があるわけです。そのことはこの映画にとって異質なことなので、雪山で撮るよりも外に開かれているんじゃないかという気がしました。それで覚悟を決めて、後ろに通行人が映り込むことも、カメラのガタツキもすべて受け入れて、ここで360度撮影をしようと急遽決めました。

ーー踊りの途中、まるで太陽に向かって両腕を掲げたように見える瞬間に、画面がカラーになりますね。

広田 ダンスに関しては、小磯さんが動けばそれだけでなんとかなると思っていたので、あらかじめ細かい振り付けを確認してはいなかったんです。それで本番の動きの中で、小磯さんが太陽に向かって「グッジョブ」という仕草みたいに親指を立てたときに、ちょうどカメラが太陽と踊りの対角の位置になった。それは多分カメラマンの鈴木余位さんの嗅覚としか言えなくて。光の中でレンズのゴミとかも浮き出て、画面の真ん中に冒頭のシーンの丸窓のような丸いものが浮かんできて、それは本当に奇跡だったというか。煙のようでもあり、記憶のようでもある、曖昧なものが一瞬映り込んだ、という気がしました。

ーー最後にひとつだけ。祐一がもういなくなったユキコの家のチャイムを鳴らして、「誰もいませんよ」と声をかけられますね。そのとき彼が言う、「いまさらですね」というセリフが忘れられません。『朝の火』の助監督でもある甫木元空さんの『BAUS 映画から船出した映画館』にも同じようなことを思ってしまったんですが、なにかが終わってしまった後で、手遅れで、いまさらだけど、それでもなお、というその感じに、勝手に青山真治さんの教えのようなものを見てしまいたくなるんですよね。

広田 『BAUS』はまだ見れていないんですが、なんかあきらめているのかあきらめてないのかわからないゾンビのような状態でも、それでも前を向かなきゃいけないっていう気持ちは、たぶんあるんじゃないかなと甫木元とかに対しても思います。それが教えなのかどうかはわからないんですけど、でも青山さんを見てきて感じてきたものではある。つらそうな中でも、ずっと前は見ているようだ、みたいな。でもたまに後ろ向くよな(笑)、と。それでも結果的に少しでも前を向いて終われたらいい。「いまさらではあるけど」っていう、その「けど」が大事なのかなという気はしています。

2025年3月28日、渋谷 取材・構成:結城秀勇

編集協力:板井仁

『朝の火』

2024/日本/アメリカンビスタ/82分

監督・脚本・編集 広⽥智⼤

撮影 鈴⽊余位

照明 嘉正帆奈、岩橋優花

録⾳ 池⽥沙⽉、植原美⽉

美術 ⼟⽥寛也

助監督 甫⽊元空、栗原翔

出演 笠島智、⼭本圭将、福本剛⼠ほか

配給 マイナーリーグ、boid

©2024「朝の⽕」

公式 X @asanohi_movie

公式 HP https://asanohi.com/

4/26(⼟)より、シアター・イメージフォーラムにて 3 週間限定ロードショー!

広田智大〈ひろた・ともひろ〉

1992年生まれ。埼玉県出身。多摩美術大学映像演劇学科在学中に、青山真治監督のもとで映画に触れる。在学中に制作した『残光』(14)はイメージフォーラム・フェスティバル2014のジャパン・トゥモロウ部門に、『ひこうせんより』(15)は第4回なら国際映画祭NARA-wave部門へ出品された。卒業後はフリーで映画、CM、MVなどの制作部をしながら作品を制作している。