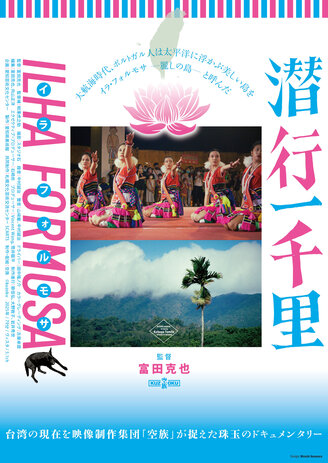

『潜行一千里 ILHA FORMOSA』

富田克也、相澤虎之助インタビュー

「共和へのトランス」

[ cinema , interview ]

空族が台湾で映画を撮るらしい、という噂を聞いて早数年、ついにその調査報告を目にする日がやってきた。『潜行一千里 ILHA FORMOSA』は、来年クランクイン予定の『蘭芳公司』の撮影準備のために、彼らが台湾各地の「原住民」(台湾では「先住民」ではなく「原住民」が正式な呼称として憲法で定められている)の部落を訪ねた記録である。そこには音楽があり踊りがあり、酒があり檳榔があり......、つまり部族も空族も混じりあったその先には、この現代の同じ世界を生きる人々がいる。

ーー今回の『潜行一千里 ILHA FORMOSA』は、来年クランクイン予定の『蘭芳公司』に対する「長い予告編」という位置付けと言っていいかと思います(空族の「長い予告編」シリーズについてはこちらのインタビューを参照のこと)。製作から公開にいたる経緯をうかがえますか?

富田克也 そもそもドキュメンタリー映画をつくるために撮り始めた素材ではなかったから、編集してる間は不安だったんだよね。それでああいうナレーションを入れたりしてなんとか完成させたわけですが、見た人からはなかなか好感触な感想をもらえたりして、これでいいのかもしれないと思えた。

相澤虎之助 まず札幌文化芸術交流センター SCARTSのインスタレーションの企画(「西2丁目地下歩道映像制作プロジェクト 空族 台湾先遣隊調査報告『ILHA FORMOSA』 」、2023年4月)があって、スタッフを連れて台湾に撮影に行くことができた。その後、愛知芸術文化センターからなにかやりませんかとお話をいただいて、じゃあその時に撮った素材でドキュメンタリーをつくる形でいいですかと尋ねたら、それで構いませんと言うので、だったらできますと企画書を出して、というのがおおまかな流れです。

ーー『映画 潜行一千里』(2017)の公開は『バンコクナイツ』(2016)の後だったので、本編より前に「長い予告編」が上映されるのは、『FURUSATO2009 『サウダーヂ』のための長い予告編』(2009)以来ひさびさに本来の位置に戻ったというか。

相澤 特に自分たちが意識してそうしたということではなくて、流れ的にそうなったということです。でもやっぱりこの方が、先に世界観を知ってもらう上でいいよね。

ーーさっきお話に出たナレーションについて聞きたいのですが。あの往年の文化映画風の口調はいったい......?

富田 大先輩である小川紳介の真似なんですが、めちゃくちゃ難しかったよね(笑)。

さっきも言ったようにドキュメンタリーとして一から準備して、必要なものを撮影して、というやり方でつくったものではないので、映画として編集で構成するために、なにかナレーションのようなものが必要になるのではないかと考えていたんだけど。その頃、たまたま『典座ーTENZOー』(2019)からの流れもあって、アテネ・フランセ文化センターの小川紳介特集( 「没後30年 小川紳介の検証と継承 」)に呼んでいただいて、マーク・ノーネスさんと対談させてもらったりしたこともあったので、小川紳介のことが頭にあった時期だった。

でもいざやってみるとあんな風にできない。難しかった。

ーー今回は台湾の原住民を被写体としていて、しかもいくつかの部族の部落を巡るつくりになっていますが、当初から複数の部族を見せる意図があったんですか?

富田 そうだね。さすがに全部の部族を撮影させてもらうのは無理だけれど、なるべく多くを、と。やっぱり『セデック・バレ』(ウェイ・ダーション、2011)という映画の存在が大きかったから、日本統治時代にあったことも含めてセデック族は必ず訪ねてみたかったし(『セデック・バレ』は、1930年、日本統治時代の台湾で起こった原住民セデック族による抗日蜂起事件である霧社事件を描いている)。だからこちらが知っている知識と要望を台湾側のスタッフに伝えて、それを汲んだ上で、彼らがこの人たちはどうだろうかと提案して道筋をつくってくれて、それを辿っていった。

ーー音楽という要素もまたこの映画の重要な部分を担っています。しかしここに映っているのは、いわゆる「原住民の音楽」と聞いて思い浮かべるようなトラディショナルな音楽だけではない。さまざまな制度の変化や歴史を経たうえでの「現在の音楽」が記録されているように思います。

相澤 たしかにこれまでは、大衆音楽の中で取り上げられるにしても、あくまで原住民的な音楽のフレーバー程度のつくりの曲が多かったんだと思う。 それが2020年代ぐらいからだんだんと、原住民のミュージシャンがもっと自分たちのルーツへ向かうような音楽が増えてきた。映画に出てくれたアバオさんもいまではもっと国民的なスターになってるし、ちょうどそういうタイミングだったんだね。そしてそれは、原住民の人たちだけに言えることではなくて、客家(独自の文化や言語をもつ漢民族の一派)の人たちだってそうだしね。

ーーいまの話と関係して、完成した作品は、全編通してタパロンのアミ族の豊年祭の歌と踊りの映像で1本につながっているような構成になっているかと思いますが、特に夕方以降の音楽とダンスはエレクトロな要素が多分に入っている。ああいったアレンジは現代の原住民のお祭りの音楽として主流なのでしょうか?

富田 正直に言えば、それはおれたちにもわからない。あくまでおれたちが見たあの年のお祭りがああだったというだけ。タパロンはアミ族最大の部落だから、とても大きなお祭りだし観光客も見に来るから、それでああいうふうにエンターテイメント化されていったというのもあると思う。だから、もっと小さめの部落とか、もっと厳しく伝統が残されている部落もあるし、そういうところはより厳格に昔のやり方を維持していると思う。

さらに言うと、タパロンの豊年祭が毎年こうなのかというとそれも違う。映画の中でも語られているように、アミ族では生まれた世代5年単位で、共同体における役割を果たすクラスが設定される。だから5年ごとに中心メンバーが代替わりをして、前の世代がやっていたことに対する反省や改善点から、がらっと変えてしまったりということもある。『ILHA FORMOSA』は「第2次先遣隊」までの模様なんだけど、今年の夏には「第4次先遣隊」まで行っていて、その時見たお祭りは、照明とかがすごくシンプルになっていた。だからこの映画に映っているのは、あくまでこの年のこの部落のお祭りがこうだった、ということでしかない。

ーー伝統を継承することはそっくりそのまま同じことを繰り返すことではなく、絶えず変化と保守との間で揺れ動いているという話はすごく興味深いです。まさに『ILHA FORMOSA』が描いているのはその点だと思います。

富田 そう、そこが興味深い。なぜおれたちが台湾の原住民に興味を持ち、結果こういう映画を撮るようになったかというのも、要は自分たちが見ている世界に対しての反省点があるからなわけ。コロナもあったし、世の中こんなになっちゃって、文明社会も結構行き過ぎて大丈夫か?みたいな、そういう思いがあって、彼らに近づいて行ったわけだけど、そしたら中にいる人たちもやっぱり同じようなことを感じていろいろ試行錯誤している。おそらく、もっと上の世代の人たちは外からいろんな人が見に来てくれるように、という方向に変えていったりもしたんだろうし、世代をおいて、僕たちの世代ではもっと伝統に戻さなきゃいけないという強い思いを持った人たちも出てくる。それがおもしろいなと思って。

ーー単純に、変わらずに残る伝統社会と変化する現代社会という二項対立ではなくて、原住民文化を守るためにこそ革新や変容を取り入れていかなければならない。だからこの映画が原住民文化復興運動(台湾民主化運動の流れの中で、台湾原住民の権利回復と文化振興を目指して始まった運動。この運動により、1994年に「原住民」という法律上の総称が定められ、2005年には原住民基本法が制定された)以降の、部族の言葉や文化を後天的に学んだ世代をフィーチャーしていることが興味深いと思うんです。とりわけ、ラナウさんのリリックがすごい。

富田 インタビューしている時は、逐一翻訳していなかったから彼女の話の細かいところまではよくわかってなかったんだよ。すごく優しい雰囲気の人だったから、あそこまで激しく的確な批判をしてると思っていなくて。翻訳をつけて編集する段階になって初めてきちんと理解できて、「インタビューの時はよくわかってなかったけど、あなたの問題意識と言葉が僕たちのこの作品には必要でした」と、あとでメールしました。

ーー4つの部族がこの映画では紹介されているわけですが、それぞれの固有性と違いみたいなことが強調されるというより、ラナウさんもパイワン族とアミ族のハーフだったり、さまざまな混交の中でこそオリジナリティが確立されていくように見えます。ヒップホップというまったく外部の文化を取り入れることで、より部族のオリジナリティに近づいていくというように。

富田 ○○族とか言うと、すごく伝統を守って閉鎖的に暮らしてるように聞こえるけど、もちろんそんなことはなくて、とっくにすごくミックスしているわけです。歴史を見れば明らかで、島国である台湾の土地があってさ、西側に平地があって東側は山岳地帯で、大陸から人がやってきて西側にいた原住民を東側に追いやったわけじゃん。その時にもうとっくに混血してるわけだよね。wikipediaにも載っているけど、台湾の全人口の88%が原住民の血を持っている。

だから、そこはもうとっくに混ざり合ってるし、ことさら何族はこうで何族はああで、と固定化するような見せ方はあまりしたくなかった。

ーー部族や文化が混じり合うということで言うと、直接的に描かれているわけではないのですが、エスニックマイノリティだけではない他のマイノリティへの連帯のようなものがあるような気がしたのですが。シャオピーさんが本来貴族と女性しか許されていない手に刺青を入れたという話を語る時、シャオピーさん自身のジェンダーやセクシュアリティはわかりませんが、ある種のクィアネスを感じたんです。

富田 おれたちも気になって聞いてみたんだよ、ヘンジョン(花蓮市出身のアミ族のラッパー)にね。ちなみにトランスジェンダーの人もたくさんいらっしゃるけどさって。これは部落全体とかの意見ではないし、あくまで若い世代であるヘンジョン個人の意見としてだけど、彼は「自分たちがマイノリティなのに、なんでマイノリティを排除する必要があるのか」と。でも実際に女人禁制の場面があったりもするわけだし、もちろん一筋縄ではいかないんだけど。

ものすごく当たり前のことだけど、彼らは我々とまったく同じ現代の文明社会を生きている人たちなんです。車も運転するしスマホも持ってるし、我々と変わりない生活をしている。このいまの現代社会を見渡した上で、彼らはより良い自分たちのネクストステージはどうあるべきかを考えて、お祭りをどうするかとかを考えているんだと思うんです。

ーーさまざまな国の植民地であった台湾の歴史、その中でさらに虐げられてきた原住民の暮らし、そして他のさまざまなマイノリティのこと、いろいろと考えさせられる映画です。

......なんですが、終盤のお祭りでアイさんたちと飲んでいる場面の、「みんなヤリすぎ!」のくだりに至ると、アレ?これ甲府の地元のお祭りを見せられてたんだっけという感じになる(笑)。

富田 だからぁ、どこへ行っても一緒ってこと(笑)。結局どこに行っても人が集まっていて、酒を飲んで。そういうもんだよ。

ーーそこに加えて、台湾においては檳榔の存在が。

富田 それはでかいと言わざるを得ないですよ。都市部ではすごく嫌われているみたいだけれどね。でもいま東京でタバコ吸うのもすごく後ろめたいじゃん。それと一緒だと思うよ。

ーーこれを見ても、はたして『蘭芳公司』はどんな映画になるのか、謎と期待は膨らむばかりです。

相澤 「共和」とはなにか、というのがひとつ大きなテーマではある。物語の中でどこまで直接的に語られるかはわからないけど。台湾の、植民地としての歴史とかもあった中で、いろんなものが混ざり合って、とにかく島の中でお互い生きていかなきゃいけない、普通に生きているという状況。そこに、ヨーロッパの共和制とはまた違う、アジアに昔から存在する共和という形が現れているんじゃないかというふうにおれたちは思っているわけ。

共和ってのはみんなが仲良くしてるわけじゃない。それぞれのルーツや文化の中で生きているいろんな人たちが混ざり合っているということ。その現実、それを体現しているものが台湾で、最初に『蘭芳公司』という映画を作ろうと思った時の大きなテーマだった。それがいまやすごい分断、分断、分断世界みたいになっちゃって、もう一回、昔の共和というものを考え直さないといけないんじゃないかと。共和制とかデモクラシーとか、そういうイデオロギーじゃない、共和そのものを考えたいと思って。要するに普通ってことなんです。平和じゃないし軋轢もある者同士が、普通に生きてるってこと。

富田 あとは「トランス」ということがもうひとつのテーマ。DJが主役の物語だから、もちろん音楽のジャンルとしてのトランスでもあるし、さっき話した性別だとかいろんな境界を越えるということでもある。あとは自然とかそういったものとの接続のきっかけになるキーワードだったりもするしさ。

相澤 そうだね、共和というのは最初からあったんだけど台湾に通って更にこのドキュメンタリーへの道程の中でトランスというテーマも徐々に浮かび上がってきたんです。

富田 これを構想し始めた頃に、『ルードボーイ トロージャン・レコーズの物語』(ニコラス・ジャック・デイビーズ、2018)というレゲエの誕生についてのドキュメンタリーを見たんだけど。その冒頭に「共和制はダンスフロアから始まった」っていう一言が引用されるわけです。それを見て「これだ」と。

人種も音楽もミックスされて、その中で生まれたなにがしかがいまの台湾を表してる。それは政治体制でもあるし、人々の生き様とかありようでもある、ということを身にしみて感じた。

ーートランスで自然と接続するという話ですと、太陽を信仰するアミ族にとって、歌の中にある「ハーハイ」という掛け声は圧倒的な自然を前にしてハイとしか言えないという畏敬の念だ、という話はすごかったです。

相澤 あれはしびれたね。

富田 しびれた。

相澤 おれたちも『バンコクナイツ』の時に、「もはやハイとしか言えない」とか似たようなこと言ってたなと思って。でもこの人たちは明確に意識化して、宇宙っていうか、途方もなく巨大なものに向き合ってきたんだなっていう。

富田 これはね。アイさんに「やっぱり踊ってみなきゃわかんねえ」って言われて踊ってみたわけ。50歳クラスに入れてもらって、お祭り期間ずっと、毎日酒飲みながら踊る。そうすると気持ちよくなっちゃうんだよね。「ハーハイ!」っていう掛け声も言ってる自分が気持ちよくなってきちゃう。そうすると、終わるころにはさびしくなっちゃうんだよね、もう「ハイ」って言えなくなるのかと。やってみてわかった。アイさんには「口で説明してもわかんないよ」って言われたけど、本当にそうだった。

2025年11月7日、渋谷 取材・構成:結城秀勇

『潜行一千里 ILHA FORMOSA』

2025/日本・台湾/アメリカンビスタ/79分

監督 富田克也

監督補 相澤虎之助

撮影 スタジオ石

録⾳ 中村誠治

整音 山﨑巌、中村誠治

配給 空族

2025年11月22日より、K's cinemaほかロードショー!

富田克也〈とみた・かつや〉

1972年山梨県生まれ。2003年に発表した処女作『雲の上』が「映画美学校映画祭2004」にてスカラシップを獲得し、それをもとに制作した『国道20号線』を2007年に発表。『サウダーヂ』(2011)ではナント三大陸映画祭グランプリ、ロカルノ国際映画祭独立批評家連盟特別賞を受賞。タイ、ラオスでの長期滞在により製作された『バンコクナイツ』(2016)は、ロカルノ国際映画祭など世界約30の映画祭に出品された。2019年には曹洞宗青年会の依頼を受け制作した『典座 -TENZO-』が、カンヌ国際映画祭 批評家週間「特別招待部門」に選出された。

相澤虎之助〈あいざわ・とらのすけ〉

1974年埼玉県生まれ。早稲田大学シネマ研究会を経て空族に参加。監督作、『花物語バビロン』(1997) が山形国際ドキュメンタリー映画祭にて上映。『かたびら街』(2003)は富田監督作品『雲の上』と共に七ヶ月間にわたって上映会を行った。空族結成以来、『国道20号線』『サウダーヂ』『チェンライの娘』『バンコクナイツ』『典座 -TENZO-』と、富田監督作品の共同脚本を務めている。自身監督最新作はライフワークである東南アジア三部作の第2弾、『バビロン2 THE OZAWA』(2012)。