調査報告・森﨑東『生きてるうちが花なのよ死んだらそれまでよ党宣言』のタイトルの起源

和久井亮

[ cinema ]

「アフレルジョーネツ、ミナギルワカサ、キョードーイッチダンケツ、ファイトーッ*1」

『生きてるうちが花なのよ死んだらそれまでよ党宣言』は、森﨑東が監督した1985年公開の映画である。23文字というまれに見る長さのこのタイトルについて、森﨑はあちこちで由来を説明している。そのうち2つを引用しておく。

中国文化大革命華々しきころ、ふと目にとまった新聞記事の一隅に「生きてるうちが花なのよ死んだらそれまでよ党という紅衛兵のグループが上海で旗上げ」という三行を読んで以来、この長ったらしい党名のほんとうの中国名は何なのか、その疑問は以後十数年、私の頭の中で消えることなく、と言うより文化大革命の終結後はなぜかますます育ちつづけ、ついにはその名を冠した映画を作ろうと夢想するに至るまで肥大してしまったのだが、なぜそれほどまでにこのウサンクサイと言えば極めてウサンクサイ党名が私の、これまたウサンクサイ脳中にひっかかって十数年も生きつづけたか一切不明であると同様に、「生きてるうちが花なのよ死んだらそれまでよ」なる諺だかスローガンだかが中国語で何と表記されるかもまた今に至るまで一切不明である*2。

B この題名は確か、中国の文化大革命のときの党派(?)の...

森﨑 朝日新聞に一段くらいの記事が載ってたんですよ。上海で不良少年たちが紅衛兵のグループをつくって、無茶苦茶しながら立ち上げた。それが「生きてるうちが花なのよ死んだらそれまでよ」という党(?)だったという*3。

映画の公開から40年が過ぎたが、このタイトルの真の出どころはこれまで不明のままだった。突き止めるべきは2つ、森﨑が目にしたであろう朝日新聞の記事と、対応する中国語の表現である。調査の末にたどり着いた暫定的な答えを以下に報告する。

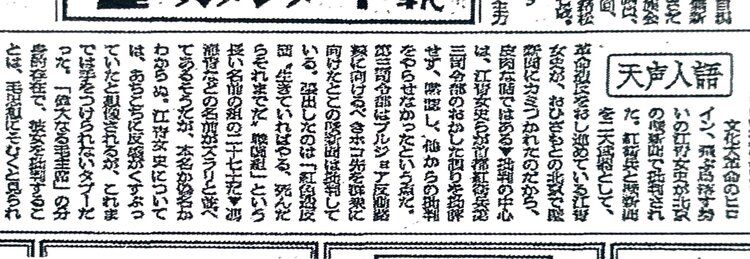

文化大革命のヒロイン、飛ぶ鳥落す勢いの江青女史が北京の壁新聞で批判された。〔...〕張出したのは「紅色造反団〝生きていればやる、死んだらそれまでだ〟戦闘組」という長い名前の組の二十七士だ▶馮海青などの名前がズラリと並べてあるそうだが、本名か偽名かわからぬ。〔...〕

上は1967年1月27日の朝日新聞朝刊に掲載された「天声人語」の一部であり、この時期に執筆を担当していた入江徳郎による文章だと思われる。前日の夕刊は同じ出来事を1面トップで扱っており、「戦闘組」の名も記している*4。

「党」でも「上海」でも「旗上げ」でもなく、「不良少年」とも関係がなさそうだが、まさに「中国文化大革命華々しきころ」の出来事であり、天声人語なら「一段くらいの記事」に該当する。何より肝心のフレーズが非常に似通っている。森﨑はこの記事を目にした可能性が高いと考えられるため、のちに『生きてるうちが花なのよ死んだらそれまでよ党宣言』に結実するアイディアは、1969年の映画監督デビューの2年以上前から森﨑の「脳中にひっかかって」いたことになる――というのが暫定的な結論だが、森﨑の発言とより強く合致する記事がもしあればご一報をいただきたい。

1967年1月27日朝日新聞東京朝刊1面より

1967年1月26日の読売新聞夕刊1面は、この集団を中国名と合わせて「紅色造反団活着就幹死了就算(生きているうちにやれ、死んだらおしまいだ)戦闘団」と紹介している。この団体名は別の文献でも「活着就干、死了就算、戦闘団(生きているうちはやりますよ、死んだら終わりです)*5」と表記されており、この "活着就干、死了就算" が元の中国語であることが分かる。

この8文字、あるいは副詞の "就" を省いた6文字*6のスローガンは、文化大革命の時期に紅衛兵やその他の大衆組織のあいだで流行していたらしい*7。同時期に「上山下郷運動」の一環で農村に配属された若者たちが、このスローガンを叫ばされながら過酷な生活に耐えていたという証言もある*8。タイトルの起源を求めて行き着いたのは、強迫的な熱狂を帯びた禍々しい言葉であった。

以上を踏まえ、『生きてるうちが花なのよ死んだらそれまでよ党宣言』というタイトルに立ち返ってみたい。着想源となったはずの文言と比べると、タイトル前半の対句的な20文字には「花」と2つの「よ」が付け加えられているように見えるが、これらの追加は森﨑の独創ではなく、すでに人口に膾炙していた類似の決まり文句*9へ引き寄せ(られ)たものと想像される。末尾に足された「党宣言」の3文字は、孤独に熱弁される人生訓のようにも響く前半の位置づけを後ろからひっくり返し、大勢による唱和のイメージを鮮やかに立ち上げている。

冒頭で引いた作中の「党宣言」らしき台詞――「うち〔アイコ=上原〕とヤスさん〔姉川安次=泉谷しげる〕で作った二人の合言葉*10」――が響く2つの場面はともに、共闘の開始よりむしろ不可逆的な別れを予告していた。別れに際してなお連帯を結ぶことが「生きてるうちが花なのよ死んだらそれまでよ党」の党是なら、森﨑の没後5年を迎えたいま、「森﨑東党」もまだ旗上げされたばかりのはずである。

*1近藤昭二、森﨑東、大原清秀「シナリオ【完成稿】生きてるうちが花なのよ死んだらそれまでよ党宣言」『にっぽんの喜劇えいが PART2 森﨑東篇』278ページ。

*2森﨑東「紅花落水:あとがきにかえて」『にっぽんの喜劇映画 PART2 森﨑東篇』映画書房、1984年、302ページ。引用した1文は340字に迫る長さであり、この「長ったらしい」題の注釈として唯一正しい方法に思われる。なお、『生きてるうちが花なのよ死んだらそれまでよ党宣言』で謝花正=片石隆弘の学ランの背中にも記されている「紅花落水」は、森﨑の親友であった中国史研究者のK――森﨑に倣って名前は記さない――が「長ったらしい党名」の中国語表記として提案したものらしい。Kは同作の「クランク・インの数日目に自死した」(同303ページ)。

*3小見憲編集「森﨑東監督を囲んで」エル・エスパシオ・デ・ラ・ペリクラ、2002年5月。2025年9月8日アクセス。

*4ここでの主要な関心からは外れるが、北京特派員の野上正による夕刊の記事をもとに出来事の概略をまとめておく。1月25日に北京の街頭へ掲出された壁新聞において、毛沢東の妻で中国共産党中央文化革命小組の第一副組長として権勢を振るっていた江青に対し、質問を重ねる形式で長大な批判が展開された。個人の権威への盲従を強いる江青のやり方は、「造反有理」(反乱には理屈がある)を掲げる毛沢東思想と相容れないとの批判だったようだ。なお、この壁新聞は大きな注目を集めたが、翌日には別の壁新聞によって覆い隠されていたという。「「江青批判」は覆い隠される」『毎日新聞』1967年1月27日朝刊3面。

新聞記事の調査では一部で浜渦理起氏の協力を得た。

*5豊原兼一『消えていく壁新聞:文革から近代化へ』日本放送出版協会、1980年、209ページ。なお、"干" は "幹" の簡体字である。

*6『生きてるうちが花なのよ死んだらそれまでよ党宣言』の中国語題の1つは《活着干死了算党宣言》である。

*7黄涛「20世纪50-70年代流行语:政治文化对民间文化的超强渗透」中国民俗学网、2008年10月18日。2025年9月8日アクセス。

*8金佩華『北京と内モンゴル、そして日本:文化大革命を生き抜いた回族少女の青春期』集広舎、2014年、179ページ。内モンゴルの砂漠地帯で6年間を過ごした金は、このスローガンを「全力を尽くそう、死んでもいい」と訳している。

*9すでに1942年の文献には「「生きてゐるうちが花である、死んでしまへばそれまでゝある」といふやうな意味の俗謡がある」という記述が見られるほか、「よ」で終える形もそれ以前から確認できる。中野松堂『信仰の力』同文館出版部、1942年、17~18ページ。国会図書館デジタルコレクション(2025年9月8日アクセス)。

*10近藤、森﨑、大原「シナリオ【完成稿】生きてるうちが花なのよ死んだらそれまでよ党宣言」260ページ。