監督・青山真治 追悼特集 第三回

[ cinema ]

今回は第二回に掲載された『サッド ヴァケイション』のテクストをはじめ、小誌にて建築、映画について多くの批評を寄稿し、多大な貢献をしてくださっている建築家・藤原徹平氏の追悼文から始まる。ある作家や作品と出会うことで、「同時代」の感覚を知ったという経験が語られると、羨ましく思わずにはいられない。それが、最後まで「現在」への興味を絶やさなかった青山真治のような作家に向けられていればなおさらだ。POPEYE「17歳からの映画案内。」に所収されている三宅唱監督の2000年代前半のさまざまな作品とともに青山真治との出会いを語る文章に対しても、あるいはこの特集のためにNOBODYのバックナンバーを読み返すたびに同じことを思った。『Helpless』には間に合わなかったNOBODYが、それでも青山真治とともに生きることを選んだように、より後輩のぼく(ら)も、そのために、また別の方法を探さねばならない。

第三回は『AA』、『エリ・エリ・レマ・サバクタニ』、『レイクサイド マーダーケース』までを遡る。

【関連特集】

青山真治監督特集:「第44回ぴあフィルムフェスティバル2022」招待作品部門

日程:2022年9月23日(金・祝)、24日(土)

会場:国立映画アーカイブ

<上映作品>

・『WiLd LIFe』(1997)

・『月の砂漠』(2001)

・『路地へ 中上健次の残したフィルム』(2001)

・『私立探偵濱マイク 名前のない森』(2002)

・『赤ずきん』(2008)

「ぴあフィルムフェスティバル」公式サイトはこちら

青山真治さんのこと

藤原徹平

梅本洋一さんの葬儀の後に「まだ60だよ。早すぎるよ。」と悲しみを分け合ってくれた青山さんが、梅本さんよりも早く旅立ってしまった。ある時、『10+1』という建築系文芸誌に、何の前触れもなく青山真治が連載を持った。建築と映画、どちらにも興味を持っていた私にとって、この論考は、建築をより深く考察していく上で本当に重要な存在だった。

私が大学に入ったのは、1994年である。建築学科に入ったはずなのに、製図室ではなく映画館に通い詰める日常を送っていたので、1996年の『Helpless』で体験した衝撃はタランティーノと並ぶ強烈さだったし、2000年の『EUREKA』に至っては、一生忘れられない劇場体験となった。私は、青山真治という作家に出会って「同時代的」という感覚を初めて体感し、また同時に、同時代に生きる誰かが、断固たる意志で作品を立ち上げようとしていることと自分の生きている時間との濃度差に、心底焦った。

以来ずっと、青山さんに対して信頼と尊敬と期待と感謝と焦燥とが織り交じった感情を持ち続けている。

そもそも映画と建築とを結びつけて考えるようになったのは、梅本さんとの出会いがきっかけである。偶々、友人に誘われて潜った文芸批評の講義で、授業中の激しい質疑応答からちょっとした論争になり「もう少し話したいから後で研究室に来て」と呼び出されたのがきっかけで、梅本ゼミに遊びに行くようになり、いつの間にか私淑するようになった。梅本さんは映画批評を専門としていたが、建築にも都市計画にもスポーツにも演劇にも造詣が深く、つまり私が興味を持つほとんど全ての事柄について鋭く応答してくれる知的な導き手だった。しかもちょうど、梅本さんは教え子を集めてnobodyというメディアを準備してる最中だったので、自然な流れで私もそこに映画について短文を書くようになった。ほとんどそんなときに青山さんが建築の文芸誌に連載を持ち始めたのだ。

梅本さんから色々なことを教わったが、批評については「批評とは作り手に向けて書く」もので、「作り手が、次の作品を作りたいと思わせることができたら良い批評である」ということをよく聞かされていた。その意味では、先日このサイトに再掲された『サッド ヴァケイション』についての短文は、青山さんから直接このテキストについてお礼を言われたという大変に思い出深い文章で、つまり私にとって最初の映画批評であり、青山真治という天才に奇跡的に私の人生がぶつかった瞬間でもあった。

さて、『10+1』の連載「映画の地理学」に話は戻る。*1この論考は、私にとって映画を多面的に理解していく道標となったテキストであり、また同時にその経験を通じて、建築を理解する道標にもなった。読み返してみると、この短い連載に青山真治らしさが、濃縮している。この論考の中で、青山真治は自身のことを、「全ての映画を見ようとし、見たから映画作家になった」人間であると述懐する。また一方で、青山さんは、清原和博のような弱さと天真爛漫さと他者からの理解を拒絶するような天才バッターに心惹かれて魂を震わせてしまうような人である。そうかと思えば、田村正毅のような存在しないものを映すそうとするカメラマンに対して、誰よりも熱烈な尊敬を表現する。中上健次や夏目漱石という文学を政治的な地理学として深く読解し、ジム・オルークの音楽に共鳴するように映画をつくろうとしていく。そしてその体得してきた古典的でありオルタナティブである創作的実践から、省察の上で自ら離脱することを宣言する。

青山真治が離脱しようとしたものは、「ここ」と「世界視線」の接続からの離脱であり、「触覚的な映像」からの離脱であり、交通の表象としての地理学からの離脱である。それは、『Helpless』『EUREKA』『サッド ヴァケイション』を構築する重要な構造である。青山さんは、それらの概念の重要さを理解した上で、そこから自ら離脱する。

なぜ離脱しようとするのか、それはすでに歴史の中で成し得てきていること、古典的な前衛であると青山さんは考えたのだ。私は青山さんとは違い、「青山真治を観て、映画の創作と理論の関係を初めて理解した人間」である。そんな私にとって、青山真治こそが映画の体現者だった。だから、正直言えば、もっとじっくりと、地理学的映画の実践を観続けたかった。

しかし青山さんは留まることはしなかった。青山さんの生きる速度、思考の速度がそれを許さなかったのだと思う。

いつだったか、「映画の地理学」について青山さんに直接、あの論考最高ですと感想を述べたことがある。「徹平さんそれ言わないで。実感とか言っちゃって、後悔してるんだから」というリアクションだった。あんなに最高の論考なのにとこちらは思うのだが、本人は全くそう思っていなかったのだ。個人的に悔いが残るのは、どんなに素晴らしい論考であるのかを、連載が終わった時に批評として書いておけばよかったということだ。

深く深く省察していくこと。ものすごく速く思考していくこと。これが青山さんの前衛性の姿だった。もっと沢山つくる機会があったならば、きっと二回り目の「映画の地理学」的実践もきっとあったのだろうし、猛烈な速度と量の思考をし続けていた青山さんのことだから、もうとっくに理論的な準備は、頭の中で整っていたのではないかしらと思うのだが、二周目への期待を言葉で伝えておかなかったことは、本当に残念でならない。

まあしかし、青山さんのことだから、もうとっくに向こうの世界で梅本さんと合流し、次なる映画をつくることを目論んでいるのかもしれないと想像すれば、私たちは単に置いてけぼりをくらっているだけということになる。

追いつくことは到底無理かもしれないが、なんとかそれぞれ工夫して思考を加速し、世界の在り様について省察を続けていくしかあるまい。

ーーー

*1:連載「映画の地理学」は『われ映画を発見せり』(青土社、2001年、p.314-342)に収載。

AAについて

黒岩幹子

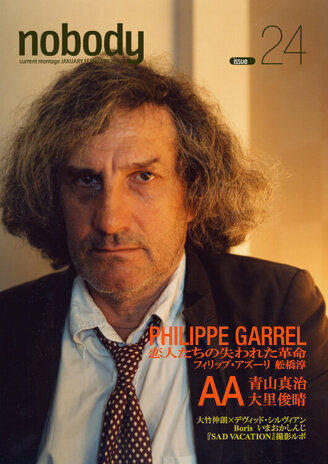

(2006年12月31日発行「nobody issue24」所収、p.52-54)

「かれの内部で言語を破壊したものが、かれに言語を使用させるのである」

――モーリス・ブランショ

『AA』、このどのような意にも取れまたどのような意にも取れない題名を持った、6章からなる映像を目の当たりにしている間、絶えず私のなかに湧き起こっていたのは、おそらく嫉妬と呼ばれる感情ではなかったろうか。このように不明瞭な物言いになってしまうのは、私はいまだかつてある映画に対して――それがどれほどの傑作であれどれほど好きな映画であれ――嫉妬したことなどないからだ。人は他人に嫉妬するのであって、映画には嫉妬しない。だから正しくは、この映画に関わる誰かに嫉妬したか、あるいは、それは嫉妬ではないかのどちらかであるはずだが、それでも、やはり私はこの『AA』という映画そのものに嫉妬に似た感情を抱いたのだった。そうした感情は、この映画がひとつのドキュメンタリーとして、はたまた1本の「映画」としてどれほど優れているか否かということに関わっているのではないように思う。きっとこれよりも斬新な、清々しい、緻密な、心温まる作品は数多とあるだろう。もっと言えば、この映画が名作であろうが駄作であろうがどちらでもいいのだ。問題なのは、『AA』を見るという「経験」だ。『AA』について誰が何と言おうが異を唱えはしないが、それを見る必要がないとか、見ないほうがよかったと言うのは間違っている。なぜなら、この映画は、まさに「経験」について語っており、それが「経験」されるからこそ「映画」であると言えるものだからだ。

続き

here & somewhere

黒岩幹子

(2006年1月27日発行「nobody issue21」所収、p.28-31)

4年ほど前、ペドロ・コスタ監督の『ヴァンダの部屋』(00)を初めて見たとき、私はふとヤニス・クセナキスの『ペルセポリス』という音楽を思い浮かべた。『ペルセポリス』は1971年に8チャンネル・テープで録音されたいわゆる電子音楽。詳しくは、「複数のアコースティック楽器による演奏と、集音マイクで拾集された様々な自然音や具体音が、ほとんど分け難いまでに渾然一体としたまま、大胆極まる電子的変調を加えられ、極度の緊張感を学んだ、異様な音塊と化してしまっている」(佐々木敦)音楽。その初演は日没後のイラン・シーラーズ高原で、レーザー光線や遠くに見える山にカガリ火をともすなどの演出を加えて行われたのだという。

その『ペルセポリス』が『ヴァンダの部屋』とどう関係するのか。たぶん、特に関係はないのだと思う。いや、たとえば「音楽は、その定義からモンタージュの芸術、くみあわせ、音程論(ハルモニア)である」といったクセナキスの言葉や、確率論を持ち込んだ手法、その音を指して言われる「星雲」という単語などを持ち出して、あれこれ理屈をこねることは可能なのかもしれない。が、私はそのとき、そういった具体的な理論や言葉から「ペルセポリス」を思い浮かべたのではない。ふと思い浮かべただけなのだ。それは大雑把に言ってしまえば、感覚的なものでしかないのかもしれないし、それを否定もしない。それでも「ヴァンダの部屋」という映画を見たときになぜその音楽を思い浮かべたのか、という問いそれ自体は、今さらながらでも少しは整理しておいたほうがいい気がする。

続き

『エリ・エリ・レマ・サバクタニ』

結城秀勇

波。嵐が過ぎ去った直後の海は泥や砂を巻き上げて、攪拌して、高く沸き起こり、強く打ちつける。あの轟音は静かに澄み渡った海からは生まれない。風と水面との関係や、もっと遙か遠くの地殻の震動といった、目に見えない関係性を可視化して、土色の荒れて濁った波は重く鳴り響く。砂や泥といったミクロな細部の混濁が色彩として目の前に現れ、いまここを揺らす音の徴となる。ミズイとアスハラというふたりの収集者=発明家が、実は血塗られた簒奪者だということをなぜ私は忘れていたのだろうか。冒頭の彼らがガスマスクとゴーグルという出で立ちに身を包んでいたせいか。その後その装備を剥いだ彼らの顔には常に微笑みが張り付いていたからか。ともかく砂色の風景には血がこびりついていた。あの美しいとしか言いようのない音を出すプラスチックチューブは、まるで死体の内蔵でも引きちぎるようにして、ミズイの手でバラックからもぎ取られる。扇風機は持ち去られ、装飾をはぎ取られ、回転するという機能だけに還元されて、まったく違う道具に変化する。野菜が潰れる瞬間に発する音がループしてヴァイブを生む。あらゆる音が死体の山の上に立つ。彼らは「レミング病」を治療する医者なのか。それともそんな流行病などにはおさまらない「死に至る病」を追い求めるマッドサイエンティストなのだろうか。解体した死体をつぎはぎして鳴る音は、朽ちた肉体の悲鳴か、いまなお生きる魂の叫びか。復活の奇跡か、異端の供儀か。

続き

『エリ・エリ・レマ・サバクタニ』

梅本洋一

あれは1980年晩秋のパリのオデオン座のことだった。イングマール・ベルイマン演出のシェイクスピアの『十二夜』を見た。もちろん日本の新劇でも小劇場でも、そしてロイヤル・シェイクスピア・カンパニーでも僕もこの戯曲の多様な舞台を見た。でも、今でもベルイマンの『十二夜』が最高だったと思う。ベケット以降、演劇は「以後」を生き延びなければならない。つまり、物語と存在を徹底して縮減した極北の演劇──ドゥルーズは「消尽」と呼んだ──以降、舞台にはいかなる物語も不可能となる。少しでも演劇の歴史に通じた者なら、「いま、ここで」舞台を作るために出発点となるのは、そうした諦念であることは述べるまでもないだろう──だから私は、物語の過剰生産こそが徴となっている現在の日本の演劇状況に否定的だ──が、そこから始まる古典の読解=演出時代にあって、シェイクスピアはもっとも大きな対象になった。時には衣裳を現代風にし、時には日本の戦国時代とシェイクスピアの歴史劇を重層させ──映画でも黒澤明の多くの作品がそれに当たるだろう──、シェイクスピアは演劇「以後」の演劇の中心であり続けた。多くの演出家たちがシェイクスピアの作品から、眠っていた「意味」を読みとり、それを造形=舞台化しようとしていた。だが、ベルイマンは、まったくそれとは正反対の方法でシェイクピアに挑んだのだった。続き

ON THE LAKE

松井宏

(2003年10月31日発行「nobody issue10」所収、p.33-38)

ということで

80年代中期から90年代にかけ、ハリウッドではサム・ライミ、コーエン兄弟、ティム・バートンらが「80年代世代」とも言うべき世代としてすでにその地位を確立しつつあったとしよう (少し後から考えれば、かもしれないが)。彼らはハリウッドの上の世代よりも、 少しばかりクールに、少しばかりフェティッシュに、少しばかり陽気に、そして少しばかり洗練された姿を持ったシネフィルだと言える。しかし突然ながらガス・ヴァ ンサントがそこに決して名を列ねないことは、すぐにわかる。 たとえば彼の姿は少しばかりコッポラに似ているのかもしれないが、まあそれはそれでいいとしよう。とにかくガス・ヴァン・サントは『カウガールブルース』(93)までは、いわゆる非ハリウッドを足場に置いてきた人間だ。確かに、ビートニクを崇め、バロウズの徴をフィルムに散らし、あるいはウォーホルの徴を刻み込み......。一方で70年代におけるニューフィルム的な香りと、日常性を獲得した西部劇的な香りとを持ち......。と、しかし、こんなことを書いてどうなるのか、というほどの強度が『マイ・プライベート・アイダホ』(91)にはあったはずだし、にもかかわらず『カウガールブルース』以降、彼のフィルムが上の3人のように批評家たちの口にのぼることは、ほとんどなくなっていたと言える。たとえば、ティム・バートンのバットマンやエイプにつづいて、ついに『スパイダーマン』(02) を撮り上げたサム・ライミの『ギフト』(00)が、青山真治の新作『レイクサイド マーダーケース』に刻印されているとしても、はたしてそれをどのように考えるべきなのだろうか。殺人の舞台となる「湖」を介して、あたかも両者は通ずるかのようだし、薬師丸ひろ子はケイト・ウィンスレットにのりうつられるようにして、未来を見すぎてしまう。確かに、ベストセラーのミステリー作家東野圭吾の小説を原作とし、青山にとってはいままでにないほどのバジェットであり、ドノヴァンの「魔女の季節」が冒頭に使われ、エンドクレジットではメイヤ(!)が歌うこのフィルムが、サム・ライミという非常に「バランスの良い」作家への参照を持つことは、われわれにとって何ら不思議ではないのだろう。『ギフト』の霊媒師が見てしまう「未来」と『レイクサイド マーダーケース』の受験ママ薬師丸ひろ子が見てしまう「未来」とが、やはり湖底へと沈むわれわれ自身の「未来」を複数的に見せてしまう、それは確かに語るべきことなのかもしれない。だからここではもちろん 「湖」を基点に話を進めてみたいと思う。だがしかし、もうひとつの重要な「湖」、やはり突然ながら、ガス・ヴァン・サントの「湖」がまずはわれわれの対象となる。『ELEPHANT』(03)によるカンヌ映画祭パルムドール受賞記念とでも思って、しばしお付き合いいただきたい。 続き

『レイクサイド マーダーケース』

月永理絵

受験勉強の合宿のために用意された、湖畔の近くの別荘が映画の舞台である。撮影のためにだけ建てられたという二階立ての別荘は、その外観がはっきりと画面におさめられ、その度に、この建物の外側と内側が本当に繋がっているのかという疑いが生まれる。室内のシーンをわざわざセットにするわけはないし、外へと繋がるテラスも確かにそこにある。繋がりが見えないのは、外と中というよりも室内の一階と二階の方かもしれない。建物の一階には広いリビングがあり、上の階には役所広司と薬師丸ひろ子夫婦の寝室がある。二階に何部屋あるのかは公開されないので、残りの二組の夫婦の部屋がどこにあるのかを判断することはできない。リビングでは彼らは誰と誰が夫婦なのかわからなくなるほど入り乱れ、一個の大きな家族をつくっているが、この巨大な家族がそれぞれ本物の夫婦に戻る過程がすっぽりと抜け落ちている。唯一その寝室を公開しているのは役所・薬師丸夫婦でさえ、リビングと彼らの寝室とは別の建物であるかのように断絶した状態だ。そして彼らの別荘と、子供たちが寝泊まりする貸別荘との通路もまた隠されている。夫婦の和解は部屋の中ではなくリビングのソファの上で起こる。最後まで、彼らがこのリビングから部屋へと帰っていくシーンは映されない。子供たちが何をしたのかを理解することができないのは、家の外の存在を無視しているからだ。森の中や湖へと続く道路は、ただ交通のためにあるわけではない。 続き

『レイクサイド マーダーケース』

結城秀勇

When I looked out my windowWhat do you think I see

強い光と肌の露出によって『レイクサイド マーダーケース』は始まる。フラッシュの光にも瞬きすることなく曝されたままのモデルの眼球。光は剥き出しの網膜に灼き付いただろうか。反応からは何ともうかがい知れない。まるで光が確かにフィルムを通過したにもかかわらず、そこには何の痕跡も残らなかったかのように。その場にいる誰もが、ありもしないものとして振る舞うその強い光に、ただ役所広司だけが裸で曝されている。 続き

きちんとした身なりで面接試験の練習を行う親たちの中へ、彼が平服で紛れ込んでいくことによって彼は妻に反感を買う。ここでの親たちの正装は明らかに喪服なのであり、いったい何の喪に服しているかといえばその対象は明らかに子供たちである。伝統的に見る存在である子供。それは役所広司の愛人のカメラマンがまるで生け贄のように殺されてしまうことによってもわかる。「かつて子供だった」彼女が殺され、もうひとりの「かつて子供だった」者・豊川悦司の顔はほとんど死人、社会的にもこの場にいる親たちの他にはほとんど価値を持たない存在である。対象である子供をブラックボックスにして、親たちと「かつて子供だった」者たちによって進められるこの葬儀は、同時にゲームなのだ。柄本明のストーンズTシャツのような大人のしたたかさを持たない役所広司が、ひとりだけ場違いなのは当然だ。ひどく重大なものとして扱われる子供たちは、その実絶えず未来に投機されるものであり結果現実にあるこのものとしては見られることがないのだが、そのゲームのルールを役所は理解できないでいる。光を吸収する黒い背広の隙間から赤い舌がのぞいている。